为进一步推广优秀成果,激励更多青年学子投身科技创新,特此精选第十二届“挑战杯”广西大学生课外学术科技作品竞赛校赛优秀项目作品进行线上展示。这些作品聚焦前沿科技、关注社会热点,闪耀着智慧的光芒,彰显着青春的担当,具体情况展示如下:

项目类型:自然科学类学术论文

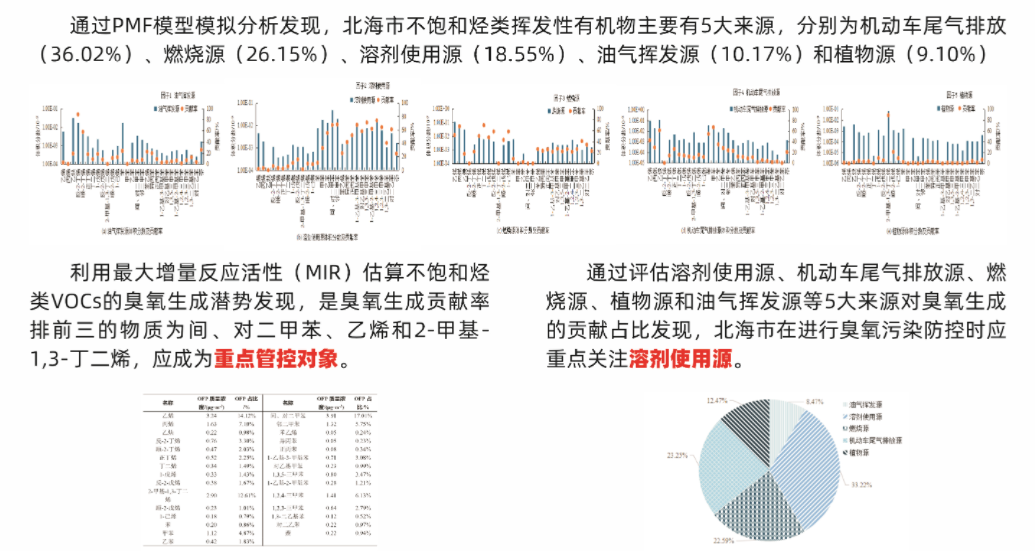

作品名称:夏季北海市大气不饱和烃类挥发性有机物来源解析及臭氧生成潜势分析

作者:黄月琼、吕宣、秦海燕、钟诗欣、罗贝贝、黄宁、莫耀慨

指导老师:吴琴琴、王进、秦煜

项目简介:

近年来我国臭氧污染频发,诸多地市臭氧(O3)污染已经取代PM2.5,成为夏季首要污染物。自开展《大气污染防治行动计划》以来,广西环境空气质量明显提升,PM2.5浓度逐年下降,但臭氧污染呈波动上升趋势。O3是光化学反应二次生成的产物,无法对其进行直接控制,故而只能通过控制其反应前体物实现O3污染防控,而挥发性有机物是臭氧污染形成的关键前体物。其中,不饱和烃类挥发性有机物对臭氧生产的贡献最高可达80%以上,是控制O3污染生成的核心关键物种。因此,作品围绕夏季不饱和烃类挥发性有机物开展了来源解析、日变化规律特征分析和臭氧生成潜势分析,旨在识别臭氧污染防控关键物种,为臭氧及挥发性有机物的精准防污控污提供科学依据。研究发现,不饱和烃类挥发性有机物总日均体积分数为1.21×10–9,平均体积分数为0.026×10–9。其中,烯烃>芳香烃>炔烃。通过PMF模型模拟分析发现,机动车尾气排放是北海市不饱和烃类挥发性有机物的主要来源,贡献率为36.02%;次要来源包括燃烧源(26.15%)、溶剂使用源(18.55%)、油气挥发源(10.17%)和植物源(9.10%)。利用臭氧生成潜势(OFP)估算不饱和烃类挥发性有机物对臭氧生成的贡献发现,芳香烃贡献最高,为51.22%;其次为烯烃,贡献率为41.8%。通过分析不饱和烃类日变化规律发现,夜间1:00-2:00存在燃烧源,应加强夜间监管防控。

项目类型:科技发明制作类(B类)

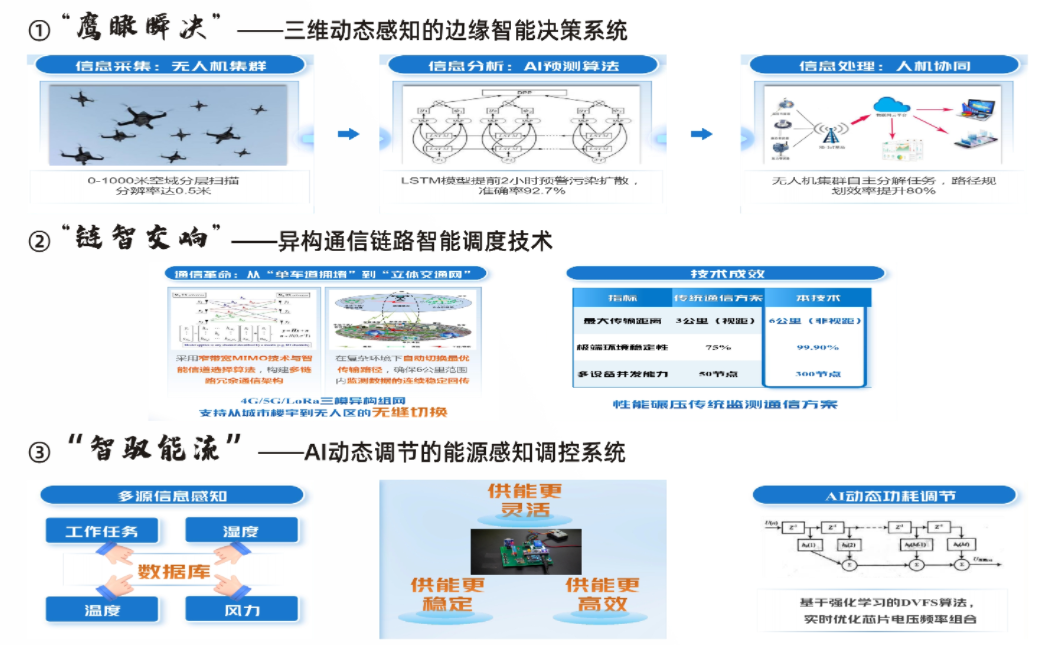

作品名称:“空天地”一体化:无人机智能空气质量监测革新设计

作者:凌海彬、徐丽花、李炫钊、赵纯卉、宋林煊、何远东、胡锦博

指导教师:秦煜、王进、吴琴琴

项目简介:

本项目创新性地结合无人机技术与智能空气质量监测,解决传统监测方式覆盖范围有限成本高和灵活性差的问题。通过无人机平台与多传感器融合,实时监测空气质量,利用边缘计算提高响应速度,适用于复杂环境中的快速污染监测。其创新点包含:

(1)高效飞控系统与稳定控制。采用高性STM32F103RB芯片和ARMCortex-M3内核,确保飞行稳定性和精准控制,且能够高效处理来自各类传感器的数据,保证了系统在复杂环境中的稳定性。

(2)无线通信技术的优势。系统配备物联CV5200通讯系统和窄带宽MIMO无线通信技术,能够在6公里范围内高效、稳定地传输数据。LR-WiFi技术的应用增强了系统的抗干扰能力,确保数据的实时性和可靠性,即使在复杂的城市和工业区域,也能保障高质量的数据传输。

(3)模块化与可拓展性。系统设计有可拓展的传感器模块,允许用户根据需求安装不同类型的传感器,实时监测PM2.5、温湿度、光照强度、二氧化硫、氮氧化物等关键参数,为环境监测提供了多样化的选择,满足了不同场景的需求。

(4)高灵活性与低成本。相较于传统的固定监测站,系统能够根据监测任务的实际需求,灵活调整飞行高度、速度和路线,极大提高大气质量监测效率,同时其低成本优势可显著降低部署和维护成本。

项目类型:科技发明制作类(B类)

作品名称:基于嵌入式AI的森林巡防智能网联小车

作者:蔡美婷、姚文燕、蓝仲、黄诗菡、陈凤、林筱玥、张祯苑、张明东

指导老师:王志特、梁民群、李井清

项目简介:

森林巡防智能化是应对全球林业资源保护需求的核心方向。针对当前全球森林覆盖率下降与现有巡防技术存在的覆盖盲区大(>40%)、火情响应慢(>30分钟)、复杂地形到达率低(<60%)及恶劣环境监测失效风险高(35%)等难题。当前国内外研究聚焦于嵌入式AI与多模态感知技术的融合创新,但存在动态目标识别泛化性不足、复杂环境定位精度受限(>±20cm误差)、边缘端算力与续航矛盾突出三大技术挑战。

本团队设计了基于JetsonNano的多功能森林巡防小车。该小车集成激光雷达建图、自主导航、目标检测等功能,采用轻量化设计适应复杂地形,激光雷达在恶劣环境下稳定探测,弥补视觉传感器不足。创新性融合改进A*算法与动态窗口法(Dynamicwindowapproach,DWA),通过启发函数权重动态调节、关键节点Floyd优化、自适应方位角系数策略及关键点密集化方法,实现复杂环境下全局最优路径规划,实验验证其路径长度与能耗显著降低。开发改进YOLOv11算法,集成粗细粒度搜索与ESE注意力机制,火情检测准确率达98.7%,结合OneNet云端实现实时数据传输与可视化。此外,团队自主研发底盘控制电路(预留拓展接口)与集成摇杆和重力感应功能的手机APP,支持SLAM建图、激光雷达导航及双模操控,续航能力突破传统限制(>6小时),在坡度>25°地形中巡检覆盖率提升40%,夜间及雨雾环境监测稳定性提高65%。通过多传感器融合与模块化设计,为森林安防提供高精度、全地形、智能化的解决方案,兼具科研教育及物流运输拓展价值。

项目类型:科技发明制作类(B类)

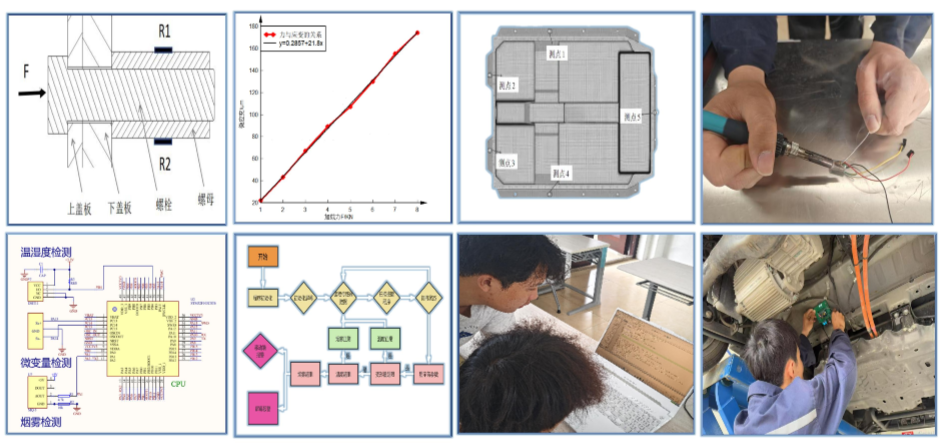

作品名称:安芯科技—新能源电动汽车动力电池多级联动热失控防护预警系统

作者:岑圣、秦文刚、黄雅琳、聂文静、赵和勋、廖冰、覃宝康、杨春歌

指导教师:葛家琪、王蕊、江鸿丰

项目简介:

随着新能源汽车保有量快速增长,动力电池热失控的问题也暴露出来,团队设计了一套基于“电池-整车-终端”全链条多级联动热失控防护系统。通过自主研发的螺母形变传感器、高精度温度传感器及烟雾传感器,构建三级联动预警系统:一级预警通过螺母微应变监测电池包形变,二级预警基于温度梯度感知热失控风险,三级预警利用烟雾浓度检测电解液泄漏等异常。系统以STM32微控制器为核心,结合OLED本地显示与ESP8266物联网模块,实现毫秒级本地报警与云端秒级推送,并通过AI算法动态优化多传感器数据权重,降低误报率10%以上。预警响应时间缩短至2分钟内,显著低于国标5分钟上限。同时,通过“电池-整车-终端”三级联动,支持远程诊断与应急处理,形成闭环安全防护。该系统突破了现有BMS单一数据依赖,有效解决了五菱宏光MINI热失控的潜风险,同时可辐射新能源汽车行业,为电动车安全预警滞后与隐患预判不足的痛点提供高可靠性、低成本的热失控防护方案,为国产新能源汽车发展和持续引领世界保驾护航,支撑制造强国建设加速进程。

项目类型:科技发明制作类(B类)

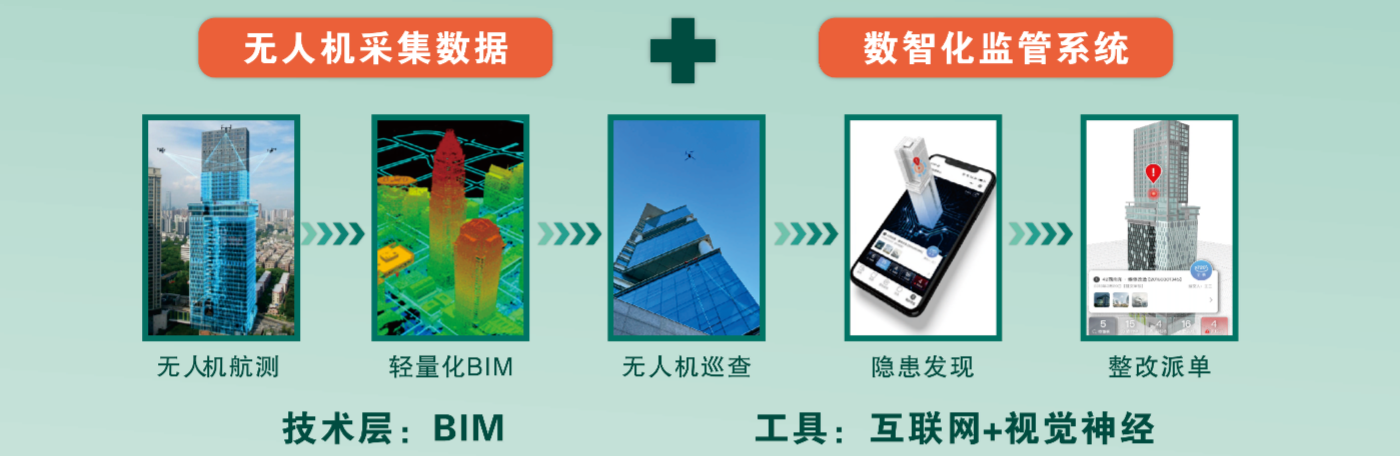

作品名称:幕墙卫士——基于BIM与神经视觉的建筑幕墙智能监管系统

作者:王子政、杨青燊、梁敏敏、卢涛、庞永福、杨志银、万丽婷、苏健宁、王丽虹、邓力文

指导教师:朱丽、梁银明、周平

作品简介:

随着房地产发展进“存量时代”,幕墙的可用存量大、日趋老化和安全问题备受关注,高层建筑物外墙体、尤其是玻璃幕墙脱落造成的事故更是屡见不鲜,美观的幕墙成为高空中的“杀手”,目前玻璃幕墙的检测方法是采用定期的人工检测,如目测玻璃是否损坏,密封胶是否脱胶,定期检查连接件是否腐蚀和松动,胶条是否脱落、龟裂,对不同部位的硅酮密封胶进行抽样检验,建筑玻璃幕墙健康监测技术存在的高度依赖人工、无法实时监测等问题,幕墙管理与检测措施往往是在事故发生之后而采取紧急人工检测,紧急维护加固玻璃幕墙等亡羊补牢的措施,这样的被动式管理方式无疑存在巨大安全隐患,所以智能化、自动化的幕墙健康监测方案将是未来建筑玻璃幕墙安全诊断领域的重点。本项目以轻量化BIM技术为基础,利用无人机获得图像后通过对图像的视觉设计处理从而获得玻璃幕墙健康状态,通过神经系统运算对比分析幕墙风险点,实现对建筑玻璃幕墙健康状态快速、实时评估,实现对建筑幕墙敏捷的掌控,为用户快速构建海量直观可查的幕墙数据信息处理系统,预知幕墙安全风险。

项目类型:科技发明制作类(B类)

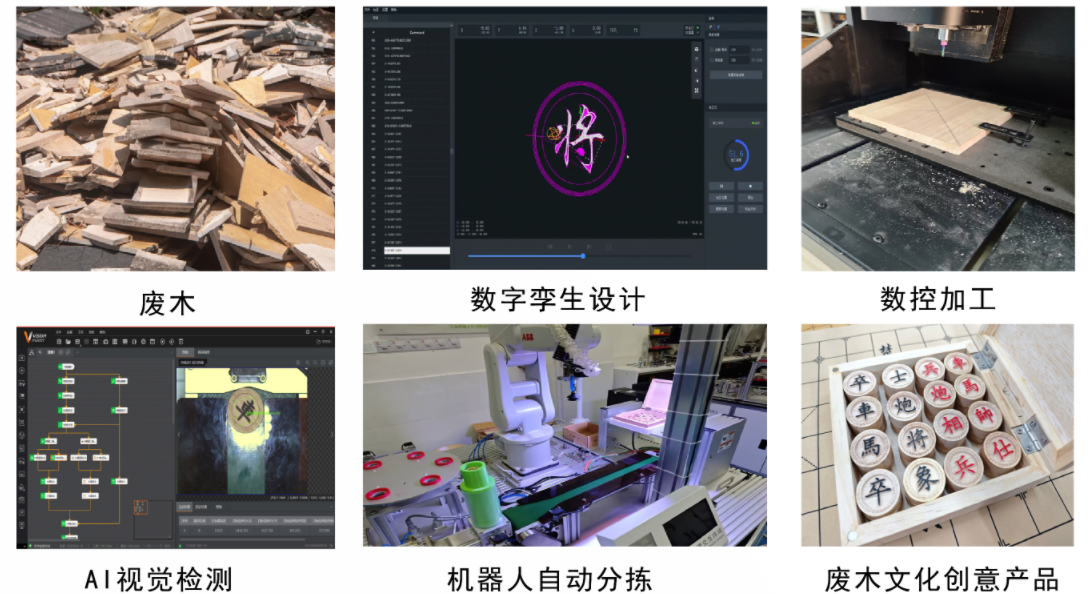

作品名称:棋启未来:基于AI视觉的西南林业废木文化创意产品智能制造系统

作者::蒋莹、黄应钦、袁宏苗、侯嘉豪、曾凯剑、黄芷恩、李丽娟、李家豪张鸿宙、黄满生

指导教师:韦文榜、袁名华、李鹏宇

作品简介:

在国家“双碳”战略与乡村振兴政策驱动下,针对西南地区林业废木资源浪费严重(年产量1200万吨)与文化创意产业智能化水平不足的双重痛点,本项目《棋启未来:基于AI视觉的西南林业废木文化创意产品智能制造系统》,创新融合数字孪生、AI视觉与工业机器人技术,构建“废木资源化-智造升级-文化赋能”全链条解决方案,突破传统木材加工效率低、文化附加值弱、生态效益差等瓶颈。系统核心技术包括:①多源感知与数字孪生建模:集成3D线激光扫描与多光谱成像技术,建立西南树种动态材质数据库,通过强化学习算法优化铣削参数;②高精度AI视觉检测:改进模型并融合可见光/近红外双模态成像,实现象棋表面缺陷和内部虫蛀的毫秒级检测(准确率99.1%,效率25件/分钟);③机器人柔性分拣:基于动态路径规划与力控补偿技术,开发自适应真空吸盘夹具,分拣成功率99.8%,速度20件/分钟,较人工效率提升3倍。创新成果体现为三大维度:技术层面,攻克废木异形件加工稳定性难题(良品率99.2%),获1项使用新型专利;产品层面,研发废木基环保复合材料,推出“八桂棋韵”非遗文创系列;模式层面,构建区块链碳足迹溯源平台与分布式回收网络,形成“林场-智造-市场”绿色闭环产业链。